在假设存在结构场,宇宙流和宇宙源的基础上,我们提出了一幅新的物质世界图景。自然界果真存在宇宙源吗?如果存在,又怎样来证明这种存在呢?宇宙源对于人类的健康有些什么具体促进作用?深入探讨这些问题将具有重要的理论意义和实践意义。

第一节 宇宙的产生及人类的起源

关于宇宙的产生问题,已提出了许多理论推测,典型的是大爆炸理论和稳恒态理论。我们认为,这两种理论都是完全真实地描绘出宇宙的起源和深化过程,但详细评论这些理论不是本书的主题。我们将根据第二章作出的几项假设,结合现代宇宙学、量子场论和生物进化论的有关知识,描绘一下宇宙及人类产生的图景,为后面探索宇宙源的奥秘提供广阔的背景基础。

一、宇宙的产生

起初,宇宙是无边无际的“真空”统治的世界。真空由宇宙源和宇宙流两种物质层次组成。宇宙源物质世界最稳定的存在形式,物质、能量、信息处于最自然的对称状态。宇宙源按照固有的自然规律运动,在其内部激起了一层“宇宙流”,就像大海的运动,产生了海浪一样。

不知道过了多少漫长的时间,宇宙真空中的某一区域突然发生了“大爆炸事件”,就像地球突然发生了地震或火山爆发一样。距今约150亿年前的大爆炸初期,宇宙的某一区域是一团炽热的原始大火球。原始火球的能量非常高,由夸克、电磁力、强力和弱力这四种相互作用处于一种高度对称的状态。随后“宇宙逐渐冷却,对称也开始破缺,首先显示出引力与其他相互作用的差别,然后强、弱和电磁相互作用从对称破缺的渐冷宇宙中冻了出来,差别变得明显起来。一些异常量子如粲粒子蜕变了,很快地只剩下质子、中子、电子、光子和中微子”。进一步冷却以后,原子可能形成并且凝聚成星体,银河也慢慢地形成了。在诸如太阳这样的星球中,较简单的原子相互撞击、熔合、产生更重的原子,并射出太阳辐射能。在太阳的引力场中,有些卫星物质已冷却到原子熔融点以下,凝聚起来产生了像地球这样的行星。

二、生命的起源和进化

原始的地球是一团“蒸汽”,它逐渐冷却下来,直至在它的地幔中形成岩石为止。随后,水蒸汽变成水和海洋,用本世纪英国生物学家霍尔丹的话来说,这时的海洋是一锅“热稀汤”。在热、电火花以及紫外光的作用下,碳、氮、氧和氢化合产生出各种化合物,其中包含了现今的蛋白质和核酸中最简单的成分。在有生命前的有机化合物的水溶液中,催化促进了各种各样复杂分子的合成。在结构场(自组织场)的作用下,“核酸分子‘学会’了指导组装一种转而能帮助它复制自身的蛋白质的能力。换言之,核酸可用来作为组装酶的模块,然后该酶能够帮助制造出更多的核酸。由于进一步的发展,产生了第一个有力的生物反馈机制,生命开始了。”

蛋白质与核酸相互联系、相互协作形成了能进行新陈代谢的非细胞的生命蛋白体,后来又经过许多变化出现了细胞。“随着单细胞生物(也叫原生生物)的发展,它们发生了向动物和植物的分化,并逐渐由单细胞生物发展为多细胞生物。随着无生命的物质发展到有生命的物质,无机物之间的物理化学反应,就发展为适应环境的生物反映形式”。生物生存能力的高低,取决于生物有机体适应外界环境变化的反映能力。

生物的反映形式在植物和单细胞动物那里表现出刺激感应性,是生物的最简单、最原始的反映形式。如向日葵的花盘能随着太阳转动,以争取更多的阳光;变开虫(也叫阿米巴)受到食物的刺激,就会接近食物,把它吸收到体内。但是,原生物和植物体内没有神经系统,这使得它们的反应能力极为低下。

神经系统最早出现于腔肠动物,如水螅。腔肠动物的反应能力十分低级,“因为它的神经系统始终处于分散状态,没有形成中枢。无中枢必然到处是中枢。在腔肠动物身上,只要任何一处受到刺激,就全身起收缩反应,这就是无条件反射中的泛化反射。”

在自然选择的作用下,生物继续进化,不久产生了蠕动爬行的扁形动物、环节动物和节肢动物(如昆虫)。由这些无脊椎动物进化产生了脊椎动物,一直到各种鸟类和哺乳动物,动物物形态结构不断发展,器官由简单到复杂,神经系统由分散到集中,对环境的反应能力也不断增强。

三、人类的产生和意识的起源

自然进化产生的高等动物是哺乳动物。由于哺乳动物有较发达的大脑,所以很容易形成条件反射,因而适应环境变化的“学习”能力大为提高。猿类是哺乳动物中最高等的动物。起初,猿类生活在原始森林里的树上,长期的攀援生活和偶尔的下地劳动,使它们的上下肢有了初步分工,躯干发展成半直立状态。以后由于气候的变化,森林逐渐稀少,一部分古猿被迫来到地面生活。在生存的斗争中,古猿偶尔用前肢使用天然工具对抗敌害和获取食物;时间一长,前肢和后肢发生了进一步的分化,猿终于能直立行走而使前肢(上肢)逐渐解放出来 而形成了手。

在古猿向人类进化的过程中,直立行走大大扩大了人的眼界,使脑反映的事物和现象大大增加。使用工具、制造工具的劳动,扩大了同周围世界的接触,无数外界事物的现象,通过手、眼、耳、鼻、舌等感觉器官反映到头脑中来,不断扩大和加深着对外界事物的认识。在劳动中,为了共同合作获取食物和防御敌害,彼此之间越来越需要互通信息,语言也随这产生了。语言的产生和使用,又使脑可以用语言进行思考,不仅可以总结自己的经验,而且可以利用别人的经验。脑子经过反复使用,逐渐发达起来。恩格斯说:“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”“随着猿脑变成了人脑,古猿就变成了人。猿的意识萌芽也就发展到人的意识或灵魂。”

由此可见,人的意识不仅是自然界长期发展的产物,而且是社会的产物。自然选择和劳动是意识产生的原动力。

第二节 人体的控制、信息、健康与熵

从自然的意义上讲,任何生命的首要任务是如何生存,而生存能力的高低,取决于生物有机体自动适应外界环境变化的反映能力。单纯作为有机体来看,人类比不上在地球的任何特定小环境中生存的生物。人类之所以成为地球上的统治者,仅仅受惠于一种更重要的特化器官-----人的大脑。自从人类产生了意识之后,人这个高级生命体不再仅仅被动地反映环境变化,而且可以能动地改造自己的生存环境了。人是万物之灵。

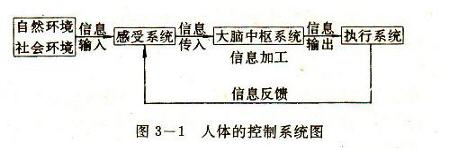

现代神经生理学已经揭示出,人体是一个高级的自动控制系统,生命信息控制的关键,大脑是控制指挥中心。

一、控制与信息

细胞是组成人体结构的基本单位。由细胞组合形成组织,由多种组织形成具有特定功能的器官,如心脏等;由多种执行共同功能的器官组成特定的系统,如血液循环系统等。各个系统的功能又不是孤立的,要在高度协调、相互配合下才能完成人体的总体性活动,大脑中枢神经系统正是起着这种协调配合的作用。“人体赖以生存的环境有两个,其一是自然环境与社会环境,也称为外环境;另一个是包围着细胞的体液环境,也称为内环境。无论是外环境或内环境发生变化必然影响整体功能。环境中的各种因素,是处于不断变化之中的。人体的各种功能也必须与环境因素的变化相适应以保持自身功能的相对恒定”。“人体是通过神经、体液调节的自动控制,保持着绝对运动和相对独立统一。所谓自动控制,就是指通过‘反馈’过程来调节与控制人体各种功能和代谢,保持内环境相对稳定。例如,进食后血糖升高,刺激胰岛素分泌增加,使血糖转化,合成肝糖元或肌糖元储入肝或肌内,导致血糖降低;空腹时血糖浓度降低,反馈地抑制胰岛素的分泌,同时激发高血糖激素的分泌增加,这样通过负反馈调节,血糖始终维持在80~120毫克%的水平上。”

根据控制论的基本原理,一个系统要实现控制的目的,一般是通过三个环节的操作来进行的,相应地也有三个功能系统(图3─1)。一是感受系统,如人体的听觉、视觉系统等,它将被控对象的情况、执行系统运动工作状况及周围环境的信息收集起来,传输给中枢控制系统;二是中枢控制系统,如人和动物的脑,它能根据感受系统送来的信息和原有的记忆作出决策,然后发出指令给执行系统;三是执行系统,如人的四肢,它能根据指令产生相应的动作,达到控制的目的。

“把控制系统各个组成部分有机地联系起来使之结合成整体的是信息的运动。信息的运动决定了控制系统的功能,体现了控制系统的特点。任何组织正由于它具有获得、保存、使用和传递信息的方法,才能克服种种不确定因素以实现控制”。信息运动虽然要以物质和能量作为载体,但决定控制功能的不是物质和能量的具体化形态或数量,而是信息的性质。

二、健康与熵

如前所述,生命与非生命物质的最大区别在于信息的质和量大不相同。人体是最高级的生命系统。如果人体各组织和器官之间的信息畅通无阻,处于高度协调的相对平衡状态,这时的机体就是健康的。反之,如果机体受内外环境的影响使信息传递受阻,使机体偏离了正常的平衡态,我们就说某人不健康或产生了疾病。患病意味着人体组织的有序性降低,熵增加。

熵是热力学中的一个基本概念。1877年玻耳兹曼用微观统计物理学方法,发现了熵s与体系可能有的状态数w之间存在某种正比例关系,即

![]()

式中k为玻尔兹曼常数。显然,体系可能有的状态数w越大,体系的无序程度也越大,体系的熵就越大。“既然熵与体系的无序程度成正比,那么,与体系的有序程度成正比的函数应称为什么呢?如果在(3—1)式的两边都乘以一1,则可以写出:

-s=-klnw

即

![]()

式中与体系可能有的状态w成反比的1/w显然就是表示体系的有序程度。上式说明与1/w成正比的是一s。于是,负熵就成为体系有序程度的度量。”

著名物理学家薛定谔(因提出量子力学的波动方程而获诺贝尔奖)曾经指出:生命之所以能存在,是靠生物从外界环境取得以食物形式存在的低熵大分子物质(如蛋白质、淀粉等),排出高熵无序的小分子废物,从而保持生物系统处于协调有序的状态。因此,对于生命体来说,有序比无序更有直接意义,负熵更有直接意义。

如前所述,任何组织所以能保持自身的稳定性而不陷于混乱,是由于它能取得、使用、保持和传递信息。从这个意义上来说,信息是确定程度(组织程度或有序程度)的标记。增加信息就是提高系统的有序程度。“而熵是系统的混乱程度和不确定性的度量,也就是系统无序程度的度量。从这个意义上来说,信息恰好是熵的对立面。法国物理学家布里渊在1956年出版的《科学与信息论》一书中把信息与热力学熵直接联系起来,并且提出‘信息与负熵等价’等原理。”今后我们将把信息与负熵当作同一意义加以使用。

第三节 宇宙源的发现

生命是靠获取负熵流来维持有序状态的。薛定谔认识到食物能产生负熵,这是对的。但生命体(特别是人体)还受到自然界中其他负熵流的影响。中国人民在长期的实践中,发现了一种“气”物质(即上一章所说的宇宙流)能强身健体,驱病延寿,我们认为这也是一种负熵流。进一步推之,宇宙源可能是最高能的负熵流。但是,宇宙流和宇宙源不是直接而是间接地对生命活动产生影响,在正常的生理活动水平下,大脑根本感受不到他们的作用。下面我们将在几项基本假设的基础上,探计与高级负熵流沟通的条件和方法。

一、有关负熵的几点假设

1、负熵的层次性假设

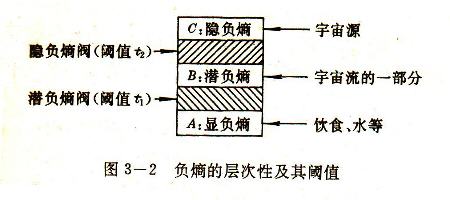

新的物质世界图景指出,物质的终极存在是宇宙源的存在。宇宙源是自然中最稳定、最有序的状态,因而是信息量极大、含负熵量也极大的物质。宇宙源通过其“使者”宇宙流而演化了自然界的万物,包括生命这种高级物质。生命通过食物、水、空气等可见物质获取自然界的低级负熵流,我们称为显负熵。同时,生命还通过某种渠道获取宇宙流的信息,我们称之这潜负熵。这种负熵在幕后起作用,是显负熵渠道畅通的信息源泉。而宇宙源是一切负熵的物质基础,但始终处于隐蔽状态,我们称之为隐负熵。

我们将以上论述压缩为负熵的层次性假设:“人体的有序状态受显负熵、潜负熵和隐负熵三股负熵流的影响。隐负熵是有序信息的根本,它自己不直接参与任何活动,而通过潜负熵把隐负熵的有序信息传送到机体的各个器官和组织,保证机体各部分之间正常的通讯联系。而显负熵则利用食物、水、氧气等可见物质校正人体生命运动中产生的无序状态(各种熵增现象)。

2、负熵的阈值

一般情况下,人的正常生理活动是靠显负熵来维持的。为了得到显负熵,人只要按自然规律生活,保持适当的饮食、睡眠和运动量就能身体健康。由于人体是个自动反馈控制系统,只要通讯信息不紊乱,各个器官的活动水平就会被限制在一定范围内波动,保持动态的平衡。只要环境刺激在一不定期限度以内,机体都能在短暂的失衡(偏离)后,自动恢复正常生理功能。如果环境刺激(如细菌入侵)超过了机体可以自动恢复的范围,或者机体本身得不到足够的显负熵来补充生理活动的正常消耗,则必须借助于外力来进行校正。或者通过特定的药物杀死细菌,减少有害刺激源;或者通过加强饮食和休息环节以获取更多的负熵,增强机体的自动恢复能力;或者两种方法同时进行。

在有些情况下,由于外界刺激持续而长久,机体长期缺乏显负熵的补给而发生功能障碍,靠药物的食物等方法不能使机体自动恢复正常状态,暂时的失衡便转为长期的失衡。长期失衡的器官削弱了从饮食和运动中获取显负熵的能力,加剧了机体的组织的无序程度,生命活力日趋减弱。这种恶性循环的结果,最终会导致机体完全无序化---------死亡。

在显负熵通道受阻或力量不够时,必须向更高一级的潜负熵求助。中国人民在长期的实践中,发现了“气”物质(即宇宙流)可帮助机体恢复活力,战胜疾病。但是,得到宇宙流的帮助并非易事,因业机体在长期进化中形成了一种保护性机体,有一个“阈值”限制了机体直接与之沟通,我们称为负熵阀。宇宙流的信息量很大,控制得好,对机体有利;控制得不好,对机体危害性大。打个比喻,宇宙流是“高压电”,不适合机体直接使用,通过某种“变压”机制(负熵阀)转换成“低压电”之后,才能安全地被任何人使用。此外,宇宙流里还含有正熵流,弄不好还可能引进来。因此,负熵阀不是阻断宇宙流与人体的联系,而是起“缓冲”负熵流和“过滤”正熵流的作用(以后简称过滤作用)。要想直接与宇宙流中的潜负熵沟通,就相当于用人为的方法(例如传统气功)去调节自然形成的理想“变压”机制和“过滤”机制,这是有利有弊的事情。对于少数受过特殊训练的人来说,控制能力较强,利大于弊;对于多数人来说,很可能弊大于利。

最高级的负熵流是宇宙源中所含的隐负熵。从潜负熵通向隐负熵的过程中,也存在一种阈值起保护作用。这种阈值是如此之高,以致于我们可能永远也无法突破它。宇宙流中的潜负熵,一般人只要认真掌握练功方法,有足够的时间和耐心,都有可能打通经络等环节而得到它;与宇宙流沟通后,一般都能感觉到一般气流循某种路线运行。而宇宙源中的隐负熵,始终以隐蔽的形式出现,是万物(包括生命)存在的根基,我们的大脑很难直接感觉到它的存在;但它时常通过潜负熵与显负熵来表现自己,因此,人们又可以间接地认识它。一旦有人通过某种途径获取了隐负熵信息,那将极大地改变人们的健康状况。因为隐负熵的信息是如此之大,它足以突破潜负熵的阈值而直接加强机体的自动恢复能力,并自然地打通经络等环节,从而克服了练气功时的费时、费力的困难,并能有效地防止练功出偏的危险。也就是说,与隐负熵沟通之后,人们只要在正常生活状态下,就能得到高级负熵流的帮助。

二、高级负熵的沟通原理

尽管高级负熵流存在相应的“阈值”限制人体直接与之沟通,但出于恢复健康的需要,或追求所谓“特异功能”,古往今来有无数的人都在努力寻找沟通的途径,形成了各种流派和功法。不管什么流派和功法,尽管练功形式千差万别,但有一点则是共同的,都强调大脑的“入静”。为什么“入静”就能与高级负熵流沟通呢?利用现代神经生理学的知识可以很好地解释这一点。

1、中枢神经系统的兴奋、抑制与易化效应

上一节曾指出,人体是一个高级的自动控制系统,大脑是该系统的指挥中心。大脑通过中枢神经系统来接受、传递、存贮和加工来自外界的各种信息,从而保持机体的正常生理状态。从大脑运动的微观机理看,大脑神经细胞有两种基本状态:兴奋和抑制。一切正常功能的维持,都要依靠中枢神经系统的兴奋与抑制性运动的高度协调。人体内的细胞虽然种类繁多,但可兴划分为两大类:一类是可以在刺激的作用下发生兴奋,称为可兴奋细胞;另一类则无此特性,称为非兴奋细胞。大脑中枢系统的神经细胞属于可兴奋细胞,并且其活动形式最为复杂。

衡量细胞兴奋性的高低,常用刺激的阈值来表示。刚刚引起可兴奋细胞产生兴奋的最小刺激量,称为阈值。阈值越高,表示兴奋性越低,反之表示兴奋性越高,即阈值的大小与兴奋性成反比。当神经细胞兴奋时,主要表现为沿神经细胞及神经纤维传递信息的活动。抑制是指可兴奋细胞活动水平的降低,即阈值的升高,在神经细胞则表现为兴奋水平降低的同时出现信息传递的减少或停止。

就单一可兴奋细胞而言,当刺激的强度达到阈值,则产生最大的兴奋。如果刺激的强度达不到阈值的水平,并非对可兴奋细胞不产生任何效应。如果边疆给予两个阈下刺激,只要两个阈下刺激间隔时间性较短,如小于5ms,第一个阈下刺激虽不引起兴奋,但第二个阈下刺激却能引起兴奋,说明前一个阈下刺激并非无效,而是使兴奋细胞处于敏感状态,即容易发生兴奋的状态(兴奋性升高)。阈下刺激的这种效应被称为易化。不仅单一细胞如此,在中枢神经系统中的某一个区域或中枢的核团,均可能处于易化状态,这种在某种因素的影响下而使其处于兴奋性升高的状态,称为易化效应。易化与兴奋、抑制都是中枢神经系统活动中普遍存在的现象,是调节机体功能的重要形式。

2、沟通潜负熵的神经生理机制

“正常人体功能的基本特征之一是机能活动的等稳性,即机体的一切功能都处于相对恒定的水平上,仅有限地上下波动于一定的范围内而不能逾越。机体的这种整体水平的等稳性,受控于中枢神经系统并以反馈机制而处于自动控制状态下。在正常情况下,机体为适应内、外环境的变化而使机体的功能仅在有限范围内产生相应的改变,以保持其机能相对恒定。”与此相对应,中枢神经系统的兴奋与抑制活动也仅在有限范围内产生相应的改变,我们称神经系统的这种兴奋与抑制的有限范围为自然态。但是,现代脑科学已经揭示出,大脑的潜在功能几乎是无限的。人通过主观能动性,可以突破自然态的限制而训练出新的功能态来。

新功能态的建立可以通过减少大脑的兴奋性过程来完成。当大脑处于安宁态或睡眠态时,神经细胞的兴奋降低,抑制性加强。一般说来,兴奋意味着能量的耗散,熵增大;抑制意味着能量的节省,减少熵的产生。抑制程度越高,大脑的能量耗散程度越小,就越接近于与潜负熵沟通的水平。因此,我们可以合理地假设:大脑获取外界潜负熵的能力与抑制性成正比,与兴奋性成反比。用公式表示则为:

d=c/f (3─3)

式中,d为大脑获取负熵的能力,简称谐熵度;f为大脑皮层的兴奋程度,简称兴奋度;c为比例系数,反映遗传因素对谐熵度的影响。

如图3----2所示,在正常状态下,大脑的兴奋度处于一定水平,这时人体可以从食物、水等物质中获取显负熵流,同时还得到潜负熵阀过滤后的高级负熵流。要想直接得到高一级的潜负熵,必须突破t1这个阈值的限制(t1起过滤负熵流,减少冲击强度的作用),这时大脑的兴奋度要大大低于日常生活中的程度。需要指出的是,大脑已机能化区域的低兴奋性(高抑制性)要持续相当长一段时间,才能在大脑皮层的非机能化区域建立新的兴奋区域(刺激联系)。

现代脑科学研究发现,大脑皮层除了常见的、功能确定的机能区(如运动区、感觉区和语言区等)外,“仍然还有一部分区域没有特殊的、易于确定的功能。这一区域正好在额部后方,称为‘前额叶’。……人们甚至可以推测前额叶也许是脑的最重要部分,因为在人类神经系统的发展过程中,在前端有着持续不断的积聚和复杂化。前额叶可能是进化中最新近的区域,并且也是最值得注意的属于人类的脑区。” 俄国生理学家巴甫洛夫在条件反射研究中曾证实,建立新的机能化区域,必须通过易化与兴奋活动来实现。通过入静方法,使已经机能化的朋脑皮层广泛地处于抑制状态,减少了传入信息的干扰,同时使非机能化的区域(主要是大脑前额叶)处于易化状态,“阈下刺激可以成为有效的阈上刺激”。随着外界高级负熵流刺激的反复不断进行,非机能化皮层的神经细胞兴奋性逐渐加强,从而建立起新的机能化区域,这个区域就对应着反映外界的高级负熵流,就象视觉中械专门反映外界的形状、顔色刺激一样。

由上述讨论可知,要想与潜负熵建立稳定的联系,必须以新的机能化区域作为基础;要建立新的机能化区域,就要抑制已机能化区域的神经冲动,使兴奋中心向未机能化区域转移。抑制某个区域是为了兴奋另一个新区域。因此,获取潜负熵流的方法,简单说来就是怎样降低大脑的兴奋性。各种传统气功功法,虽然千差万别,自然入静也好,意守导引也好,摆各种姿势也好,都是为了降低大脑的兴奋程度。这种思路说起来容易,做起来难。人生活在世上,各种自然环境刺激和社会环境刺激通过耳、鼻、眼等外部感觉器官和体内的感受器,作用于大脑神经中枢,使神经细胞时刻处于兴奋状态。不少人过份的贪心,自私自利,固执己见,怨恨他人,追求特异功能,哗众取宠等不良情绪和品德,更使得脑神经细胞处于过度兴奋状态。正是因为低兴奋度状态难以实现,不少人练气功费时、费力,最终也没能突破阈值t1。有些人虽然突破了,但由于不注重从修养品德入手巩固效果,最后也功能退化,返回到区域a(图3---2);还有不少人被社会上各种“气功大师”所迷惑,一知半解地意守导引,气沉丹田,追求幻觉,最后走火入魔,甚至死亡。

实践表明,要真正无副作用地突破区域t1获取潜负熵的帮助,是比较困难的,成功地到达区域b的人是少数。为了减少自然和社会环境的刺激,使大脑兴奋度降低,不少人跑到深山老林里练功,这些人虽然暂与潜负熵有所沟通,但返回正常生活环境时,他们变得难以适应社会生活,由“尘世的烦恼”引起的大脑兴奋使他们逐渐与潜负熵分离,因此,这些人实质上并没有真正沟通潜负熵。

3、与隐负熵沟通的条件

由上述讨论可知,直接获取潜负熵流的帮助不是一件轻而易举的事,对大多数人来说,成功的希望不会很大。况且,从神经生理的保护机制来看,即使沟通了一部分潜负熵,也不完全是好事。因为这时的神经对外界刺激和内器官运动都非常敏感,易出现所谓“透视”、“思维传感”等特异功能。可以设想一下,如果一个人闭上眼,什么东西都能看见,什么频率的声音都能听见,别人脑子里想什么东西马上就能知道,那这个人的大脑就会负担太重,发生信息紊乱,反而对身体不利(这时相当于引入了正熵流)。如果此人品德又不高尚,想用特异功能哗众取宠,偷拿东西,骗取钱财,探听他人隐私,那他必然会受到自然规律和社会规律的惩罚。

这样看来,想在在范围内通过传统气功来治疗疾病或从根本上提高健康水平,不是一种明智的选择。但我们如果能再往前走一步,努力突破阈值t2,直接与宇宙源中的隐负熵沟通,那会出现什么情况呢?可以这样设想:由于宇宙源是绝对统一场,它所含的隐负熵的信息量极大,在这个层次上,人与人之间的相互作用的阻力非常小。如果真有某个人与它沟通了,那就意味着这个人有能力在自然状态下,把隐负熵的信息传递给任何人,而不需要被传递者再去重复走从a到b再到c的艰难路程。打个比喻来说,隐负熵由于某种自然保护机制的作用,人们极难发现它的存在;一旦有人发现了它的“大门”,把这门打开,则c区域里的负熵流就会穿过潜负熵阀,直接到达a区域,使人们在日常生活的自然状态下,就能得到隐负熵的帮助。我们把隐负熵的这种特性叫做“可传递性”,这时宇宙源就是信息传递的载体,这是由宇宙源的绝对统一场性质所决定的。

需要特别指出的是,直接突破阈值t1、获取宇宙流中的潜负熵有副作用,而突破阈值t2、获取宇宙源中的隐负熵则无副作用;因为宇宙源是绝对统一场,以信息量极大而且纯净作为其主要特征,所以隐负熵信息自然穿过潜负熵阀进入人体而无害。 现在的问题是,我们果真能与隐负熵沟通吗?沟通的条件是什么呢?

公式(3---3)表明:人体获取外界潜负熵流的能力与大脑的抑制性成正比,与兴奋性成反比。由于外界的高级负熵流有序度极高,大脑再怎么调整,其产生的有序度也不可能达到与它们相等的程度。根据中国传统哲学中“天人相应”、“人体是宇宙的缩影”的观点,我们可以假设大脑的有序程度只要达到某一个水平,即可与高级负熵产生共振,两者之间满足一个线性关系式:

![]()

式中,n`表示人体能够获取的高级负熵流;k是比例系数,它和大脑的最大谐熵度与高级负熵流的自然偏离程度有关;д表示心灵健康程度对大脑谐熵能力的影响;i=1、2分别表示宇宙流和宇宙源所对应的脚标。将(3—3)式代入(3---4)式,整理后可得:

![]()

上式表明,要想与高级负熵流共振,大脑的兴奋度f就要大大降低。当

![]() 时,即可与潜负熵共振。随着f的逐步减小,共振强度越来越大,当接近突破阈值 t2 时,我们会遇到这样一个两难问题(或称隐负熵悖论):要想与宇宙源这个有序度极大的隐负熵沟通,则大脑的兴奋度就要降低到非常小的程度;而在兴奋度趋于非常小时,就很难在大脑神经细胞中留下隐负熵作用的“痕迹”(事件虽然发生了,但大脑神经细胞的兴奋性小于一定量值时,是无记忆力的,当然也谈不上信息的再现)。这个两难问题实际上意味着 k2=0,即在一般情况下,大脑不可能与隐负熵沟通。

时,即可与潜负熵共振。随着f的逐步减小,共振强度越来越大,当接近突破阈值 t2 时,我们会遇到这样一个两难问题(或称隐负熵悖论):要想与宇宙源这个有序度极大的隐负熵沟通,则大脑的兴奋度就要降低到非常小的程度;而在兴奋度趋于非常小时,就很难在大脑神经细胞中留下隐负熵作用的“痕迹”(事件虽然发生了,但大脑神经细胞的兴奋性小于一定量值时,是无记忆力的,当然也谈不上信息的再现)。这个两难问题实际上意味着 k2=0,即在一般情况下,大脑不可能与隐负熵沟通。

解决上述两难问题,必须从两方面找出路。一是练功者本人从主观上多提高自己的品德修养水平,民地纯正,无封建迷信思想,不追求特异功能,不被各种幻觉所干扰,使大脑的兴奋度尽可能地减小。二是借助于隐负熵的客观作用。宇宙源是在不停地按固有的自然规律运动着,尽管从整个时间长河来看,宇宙源的特性是非常稳定的,运动不会发生本质变化,但在某一时期运动强度可能低一些,显现的内部信息较少;在另一时期运动的强度高一些,显现的内部信息较多。设想在某一时间点上,某个品德高尚的气功师,其大脑的兴奋度达到极小值,宇宙源中的隐负熵信息刚好又显露得比较充分,被气功师的大脑捕捉到了(这时意味着 k2﹥0),留下了轻微的感觉。由感觉上升到知觉,形成了对这种信息刺激的某种整体认识,然后不断抓住这种感觉不放,反复加强联系而巩固其在大脑中的印迹,直到难以消失为止。这时,该气功师就真正与宇宙源沟通了。

三、重大发现

由以上讨论可知,沟通隐负熵除了主观努力之外,还要靠自然界提供的机遇。主观上,我们要力图使在脑的兴奋度尽可能小,客观上要借助于隐负熵的推动,只有在这两方面的共同作用下,才有可能与隐负熵沟通,单靠任何一方面都是不可能成功的。必须指出的是,这种沟通机遇是非常非常小的。一方面,主观努力达到兴奋度足够小的概率本身就是很小的,况且我们自己不能客观地判定是否达到了能与隐负熵沟通的足够小的兴奋水平;另一方面,隐负熵信息什么时候显现得多,也是不得而知的,也许几百年、几千年或更长时间都不变化。从这个意义上来说,人类要沟通宇宙源中的隐负熵信息,几乎是不可能的。

我们说一件事情发生的可能性极小,并不能断言它绝对不可能发生。地球上产生生命现象的可能性是极小的,几十亿年才发生了一次,但毕竟发生了;古猿从半直立态到直立态,只发生了这一次,概率也是接近于零的,但人类毕竟产生了。同样的道理,与隐负熵沟通的可能性虽然近似于零,但毕竟有可能发生。

1984年,我们敬爱的姜宗坤老师终于获得了宇宙源中的隐负熵信息,开始了人类与宇宙源沟通的壮丽事业。姜老师从20多岁起开始练功,不久便打通大小周天与潜负熵沟通。在多年的练功实践中,她认识到以道德为根本,修心养性是进一步提高功能的唯一出路。她40多岁变卖家产,救济贫民,为任何人治病不收分文。她能正确对待各种幻觉,不作迷信解释,坚信是自然界特殊物质引起的效应,不吹嘘、不表演特异功能;练功时自然静坐或卧躺,不意守、不导引,不摆姿势,平常也完全同普通人一样保持自然生活状态。这些方式使大脑长期处于安宁、祥和的状态,为保持大脑的低兴奋度创造了有利条件,终于在某一天偶然发现了自然中的隐负熵信息,并在进一步的实践中强化了所发现的信息。以后她又义务向广大群众传递隐负熵信息,明确指出:只要道德品质高尚,心地纯正,关心他人,热爱社会,能正确处理日常生活中的各种矛盾,保持自然的生活状态,有时间多闭目静养,就能沟通隐负熵流,达到强身健体、延年益寿的目的。她的这种练功方法已使成千上万的人在正常生活状态获得了身心健康,提高了道德修养水平解除了各种疾病(包括癌症)所带来的痛苦,为社会主义物质文明和精神文明建设作出了重要贡献。

我们所有从姜老师的发现中获益的人,都十分感激姜老师,对她美好的道德品质更是充满了敬仰之情!

第四节 宇宙源存在的检验方法

我们曾假设自然界的终极物质形态是宇宙源,它是宇宙的绝对统一场,是自然界中最稳定、是根本的物质存在形式,也是最有序(信息量极大)的形式,因而隐含着巨大的负熵流。一旦获得它的帮助,对人体健康(有序)状态将产生极大的促进作用。现在我们宣称姜老师发现了宇宙源,似乎让人感到不可思议。这是不是在“哗众取宠”,“痴人说梦话”?如果这个发现是事实,那怎样才能证明宇宙源的存在呢?这的确是需要进一步深入讨论的问题。

一、不可取的检验方法

靠哲学思辩来证明宇宙源的存在显然不行。几千年前的老子宣称发现了“道”(类似于我们所说的宇宙源的概念),但他不能给出证明的方法,使人感到神秘莫测。后人根据他的《道德经》中的某些说法去修“道”,躲到深山老林里去搞什么意守、导引、练丹,消极厌世,充其量也只能与宇宙流中的潜负熵沟通。可以认为,老子的“道”就是一种高级的潜负熵,而不是我们所说的隐负熵。

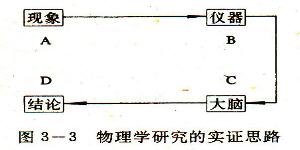

靠科学仪器来测量宇宙源是否可行?我们认为这种思路也有局限性。不少人用现代最尖端的仪器来探测宇宙流(也就是人们通常所说的“气”),费了多少精力也没能得出个明确的结论来,对于更高级的宇宙源就更无能为力了,这可以通过图3─3来说明。

如图所示,物理学中的一般科学研究方法是,通过仪器b来检测现象a,大脑c分析仪器b的数据或图形,得出某个结论d。对于绝大多数现象,都可以设计出精度高、功能强的仪器来测量。但由于宇宙流中含有生命信息,用非生命仪器去测量宇宙流,得到的显然是不全面的信息。至于想测量宇宙源,那就更是难上加难了,因为宇宙源是万物相互联系的根源,在这一层次上,万物是一个不可分割的整体。打个比喻来说,想用仪器测宇宙源,就像一个人坐在手推车里,企图动车子行走一样。

二、通过大脑来间接检验宇宙源的存在

用科学手段检验一个猜想或假设是否真实的基本标准是:只要满足给定的试验条件,则由任何受过一定专业训练的研究人员都能得出相同的结果,或统计学意义上具有很高置信度的显著性结果。我们所要探索的证明宇宙源存在的方法也应该满足这个标准。

自然界的载体是宇宙源,它是万物存在和运动的根源,是能量耗散(熵)无穷小、有序程度(负熵)无穷大的物质存在形式,是绝对统一场;宇宙源以隐蔽的方式作用于万物,与万物的信息通道是经常关闭的。这是我们分析问题的基本假设。

宇宙中可见的最高级的物质是人类的大脑,只有大脑才能反映高级负熵流的存在。由基本假设不难推出,一旦某个大脑在一定条件下沟通了宇宙源,就意味着任何人在适当条件下也能与宇宙源沟通,这是因为宇宙源的信息量极大,负熵流极强,可以无障碍地在一般人的大脑中留下“印迹”。姜老师首先与宇宙源沟通,那就意味着她能把隐负熵信息传递给其他人;而其他人只要满足简单的条件,也能向另外的人传递隐负熵信息。这就是我们上一节所说的隐负熵的“可传递性”。

只要能证明可传递性的存在,也就间接地证明了宇宙源的存在。在什么情况下可以明显地看到传递效应呢?由于宇宙源的隐负熵是极为有序的,人体在正常生理状态下也是有序的,这时两者的有序差异不大,传递性不易看出来。一旦人体由于某种原因偏离正常生理数值,这时所传递的隐负熵信息要力图校正偏差值,因而人体与宇宙源相互作用加强,可以显示出明显的效果。也就是说,通过患有疾病的人,最容易证明传递性的存在。

根据以上讨论,我们给了如下可以经受重复试验的证明方法,包括两个不可分割的步骤:

(1)传递能力的获得 任何一个人,只要满足第六章给出的几条简单要求,就具备了传递隐负熵信息的能力。这种能力的获得,部分人需要一天或几天,部分人需要一周或几周,但一般说来,只要经过有一定经验的老师的专门辅导,大多数人在一个月内都可以掌握这种能力。

(2)传递能力的检验 通过某种途径,找到20到50个左右的重感冒者(有咳嗽、噪子疼、头痛、鼻子堵塞等症状),不管是刚刚开始感冒,还是感冒很长的时间都行。由任何一位具备传递隐负熵信息的人,同这些重感冒者一起闭目休息10分钟到半小时后,如果大多数人的病症明显减轻或基本痊愈,说明隐负熵信息在校正感冒引起的生理偏差。患有感冒症状的这种好转速度超过任何药物和其他治疗方法。

我们把上述方法叫做快速检验法。需要说明的是:

①人数多少并不重要。人数多一些,样本数较大而使统计结果更具客观性,

②并不一定要以感冒患者为对象,只不过感冒病症比较常见,易于组织试验而已。

从宇宙源含有极大隐负熵的特点出发,我们还可以得出如下推论:“在一定条件下,隐负熵对于绝大多数由于人体功能紊乱而引起的慢性病以及由功能紊乱而引起的器质性慢性病,有显著的疗效。”

上述推论的依据是,慢性病大多是人体组织有序并降低(熵增大)的结果;隐负熵作为最高级的负熵流(有序信息量极大),应该比较容易地治愈功能紊乱引起的慢性病。我们把这个推论称作“检验隐负熵存在的一般检验法”。

以上介绍的快速检验法,我们只分散地进行过尝试,效果很好;但由于条件的限制,没有专门组织过大样本的试验。至于推论中给出的一般检验法,已被很多人的实践所证明(参见第六章第一节)。

由于宇宙源的特殊性,检验它的存在是件极其困难的工作,我们提出两种检验方法也只能从一个侧面间接证明宇宙源的某些特性,更科学、更精确的检验方法有待各行业专家联合起来进行设计和试验。

小 结

1、目前可见的宇宙是由宇宙源和宇宙流在某种特殊运动状态下发生“大爆炸”事件后演化而来的。生命是在宇宙流中的结构场的作用下,通过化学进化过程而产生的。人是自然界在自然选择机制作用下经过长期进化的产物。

2、从理论的角度看,人体是一个高级自动控制系统,大脑是控制指挥中心。大脑通过获取、保存、使用和传递信息等环节,使人体的各种功能自动地与环境因素的变化相适应,从而保持功能的相对恒定,这时人体处于健康状态。如果大脑处理信息的通道受阻(信息紊乱),机体各功能就会偏离正常水平而患病。从热力学熵的角度去看,人体健康就意味着人体系统有序度较高(负熵大),熵较小;人体患病,就意味着人体系统的有序度降低(负熵减少),熵增大。

3、身体除了通过饮食、呼吸等环节来获取外界显负熵外,还有可能直接利用宇宙流和宇宙源中所含的潜负熵和隐负熵。由于某种自然保护机制(负熵阀)的作用,潜负熵流不是直接而是间接地作用于人体。如果想人为地“打开”潜负熵阀,不仅费时、费力,一般人难以达到,而且一旦真的人为地打开了,潜负熵中的能量流失去了“自然过滤”机制而时大时小,对人体的影响也利弊相间,因而不能广为提倡。由于隐负熵以信息量极大为主要特征,一旦得到它,就可以直接突破潜负熵阀而为人体所利用,并且无任何副作用。

4、从现代神经生理学的角度看,获取高级负熵流的过程就是在大脑未机能化区域建立新的功能态的过程,这要通过神经细胞的易化与兴奋活动来实现。为了兴奋一片未机能化区域,必须先抑制已机能化区域的神经冲动。根据这一原理,我们提出了“大脑获取外界高级负熵流的能力与抑制性成正比,与兴奋性成反比”的假设。根据这个假设不难推出,与潜负熵沟通相对来说比较容易,只要花时间和气力,大多数人都能实现;但与隐负熵沟通时会遇到两难问题(也称“隐负熵悖论”)。

5、解决上述悖论,一方面要求沟通者本人努力提高道德修养水平,尽可能降低大脑的兴奋度,另一方面要借助于宇宙源在运动中提供的机遇,二者缺一不可。从理论上分析,沟通隐负熵的可能性是极小的。敬爱的姜宗坤老师经过几十年的努力,终于完成了这项艰难的使命。由于宇宙源中隐负熵的发现,使我们在通向理想健康法的道路上迈出了决定性的一步。